Death Wish 3 C64 : Quand la violence 8 bits faisait débat

Le Justicier Numérique : Quand Charles Bronson s’invite dans nos 8-bits (et au-delà)

L’évocation des films Un Justicier dans la Ville (Death Wish) et de leurs suites ramène instantanément à une époque où le cinéma n’hésitait pas à explorer les recoins sombres de la vengeance et de la justice expéditive. Pour beaucoup, la découverte de l’original de 1974, avec sa violence crue et sans fard, s’est faite à un âge où l’on n’était peut-être pas encore prêt à en saisir toutes les implications. Cette brutalité cinématographique, alors inédite pour un jeune public, a laissé une empreinte indélébile, oscillant entre une fascination morbide et un choc profond face à la descente aux enfers de son protagoniste. Ce n’était pas simplement du divertissement ; c’était une immersion dans un univers sombre et impitoyable qui a marqué les esprits, établissant une connexion immédiate avec une génération qui a grandi avec des médias parfois transgressifs.

Cet article se propose d’explorer les adaptations vidéoludiques de cette franchise cinématographique culte, en se concentrant particulièrement sur le jeu Death Wish 3 et sa version Commodore 64, qui a laissé des souvenirs marquants. Nous aborderons l’héritage cinématographique complexe de la saga, la singularité de son adaptation en jeu vidéo à l’ère 8-bit, les autres jeux de justiciers qui ont défini le genre du « beat ’em up » urbain, et l’influence durable de l’acteur Charles Bronson sur les personnages virtuels, même en dehors de ses propres films.

Un Justicier dans la Ville : Le Phénomène Cinématographique et ses Suites

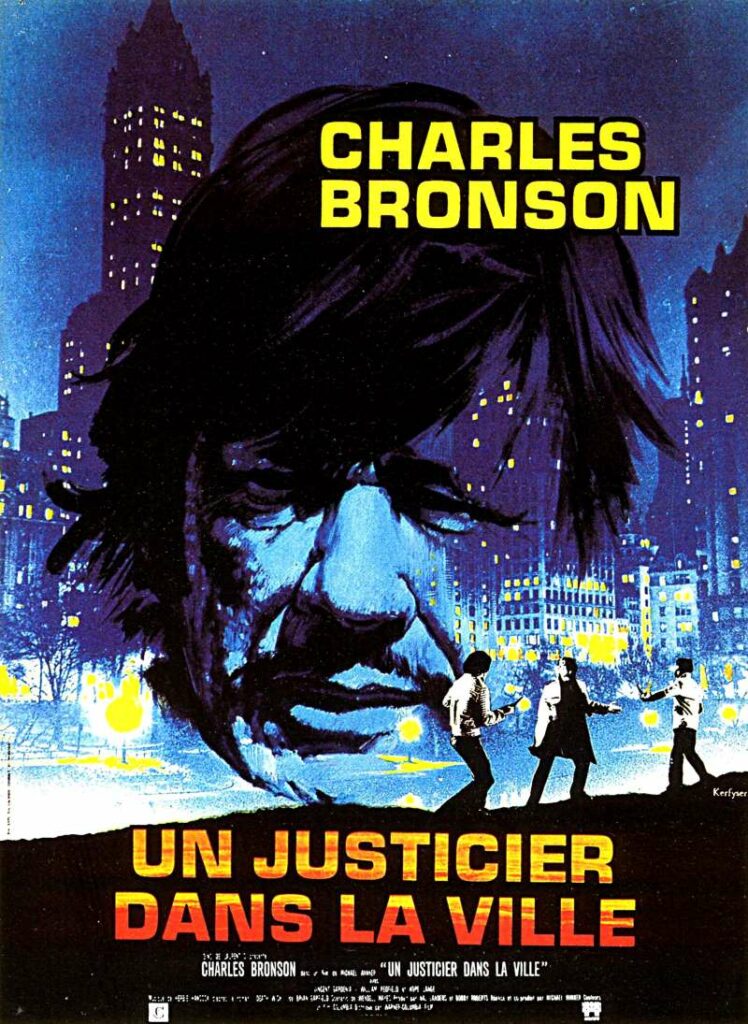

Le film Death Wish (1974), réalisé par Michael Winner, est sorti dans un climat social particulier aux États-Unis, marqué par une augmentation significative des taux de criminalité urbaine, notamment dans des villes comme New York. Cette réalité a créé un sentiment d’insécurité généralisé au sein de la population. Le film a été perçu comme une « déclaration politique et sociale moralement ambiguë ». Bien que critiqué pour son « soutien apparent au vigilantisme » et sa promotion d’une « punition illimitée des criminels », il a rencontré un immense « succès commercial » et a « résonné auprès du public » américain, offrant un « exutoire cathartique » à une population frustrée par l’inefficacité perçue du système judiciaire. Le succès commercial du film, malgré sa condamnation par la critique pour son apologie du vigilantisme, révèle une profonde anxiété sociétale et un désir public de justice perçue au-delà des limites de la loi. Cela met en lumière la manière dont la culture populaire peut à la fois refléter et potentiellement renforcer les sentiments dominants, même les plus controversés, faisant de Death Wish un baromètre culturel de son temps.

Un protagoniste complexe

Le protagoniste, Paul Kersey, est initialement dépeint comme un architecte paisible de Manhattan, dont la vie bascule après le meurtre brutal de sa femme et le viol de sa fille lors d’une effraction à domicile. Sa fille, Carol, est laissée catatonique par le traumatisme. Frustré par l’incapacité de la police à trouver les coupables, Kersey se tourne vers le vigilantisme, armé d’un revolver offert par un client. Son passé est particulièrement révélateur : Kersey a servi comme infirmier de combat pendant la Seconde Guerre mondiale et a été objecteur de conscience dans le corps médical pendant la guerre de Corée, ayant appris à manier les armes de son père chasseur. Cette double facette, entre soignant et tueur, confère une ironie profonde et une dimension tragique à sa transformation. Elle suggère que même ceux qui sont voués à la guérison et à la paix peuvent être poussés à une violence extrême par un traumatisme personnel et l’échec systémique, faisant de sa descente non pas un simple ressort scénaristique, mais un commentaire sur le point de rupture d’un « homme doux et discret » dans une ère cynique. Le film original explorait la « déconstruction » psychologique de Kersey, le dépeignant comme un homme qui sombre dans une « spirale descendante de vengeance et de meurtre ». Fait notable : dans le premier film, il ne traque jamais les agresseurs de sa famille ; ses actes de justice sont « très aléatoires et lâches », une « expression violente de sa colère face à la criminalité montante ».

Une franchise étendue sur 5 films et un remake

La franchise s’est étendue sur cinq films originaux avec Charles Bronson (de 1974 à 1994) et a connu un remake en 2018. Les suites, notamment celles produites par la Cannon Group, ont rapidement abandonné la complexité morale et la nuance du premier film. Elles sont devenues « plus sordides, violentes et absolument absurdes », transformant la série en un simple « véhicule pour Bronson pour tirer sur les punks ». Le déclin marqué de la réception critique des suites, passant de 65% pour l’original à 0% pour Death Wish V sur Rotten Tomatoes , est directement lié à ce glissement d’un drame « moralement ambigu » vers une exploitation « plus sordide, violente et absolument absurde ». Cela illustre un piège courant des films à succès et stimulants, qui finissent par être dilués en franchises formulaires et gratuites, perdant ainsi leur impact initial et leur respect critique. Chaque film voit Kersey se venger de nouveaux crimes touchant ses proches ou son environnement, avec une escalade notable de la violence et de l’arsenal utilisé. Le focus des crimes change également, passant des agressions de rue aux trafics de drogue dans Death Wish 4 et à la mafia dans Death Wish V. Côté anecdotes de production, le premier film a marqué les débuts à l’écran de Jeff Goldblum, qui y joue l’un des « freaks » agressant la famille Kersey. Pour réduire les coûts de production, certaines scènes de Death Wish 3 (qui se déroule à New York) ont même été tournées à Londres.

Un résumé de 5 minutes pour se mettre dans l’ambiance

Ne ratez pas le dernier tier, c’est la quintessence même du jeu ! Attention, les images sont pour un public averti.

Quand le Justicier Devient Pixel : L’Adaptation Death Wish 3 sur C64

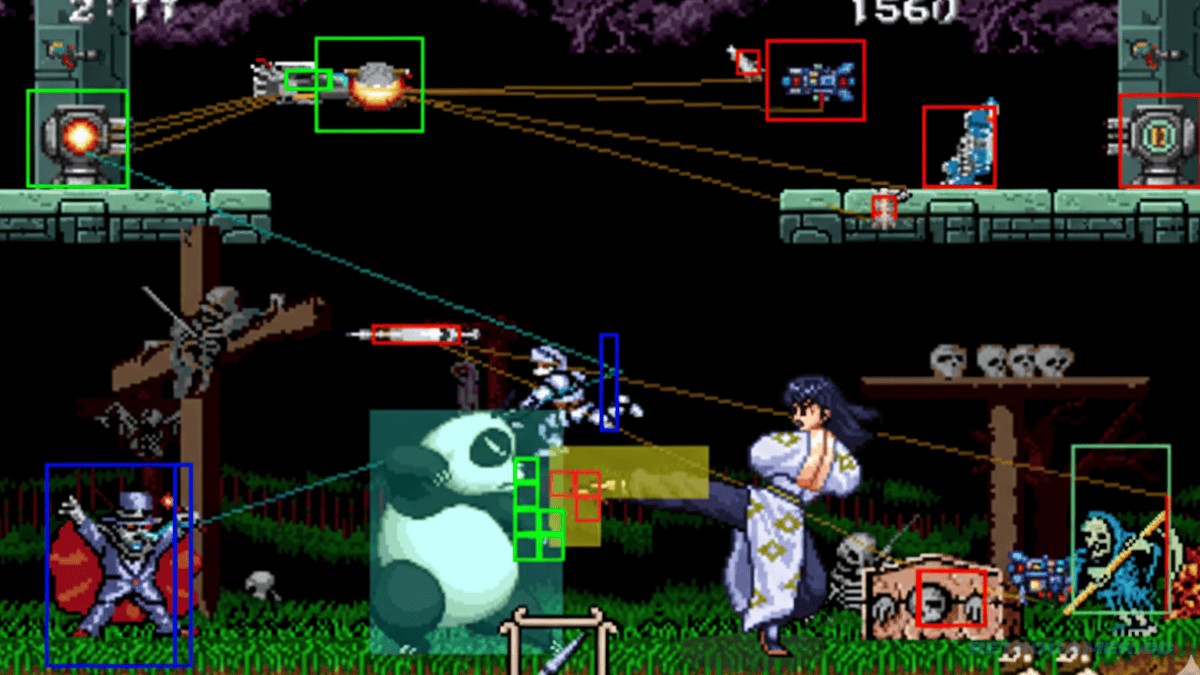

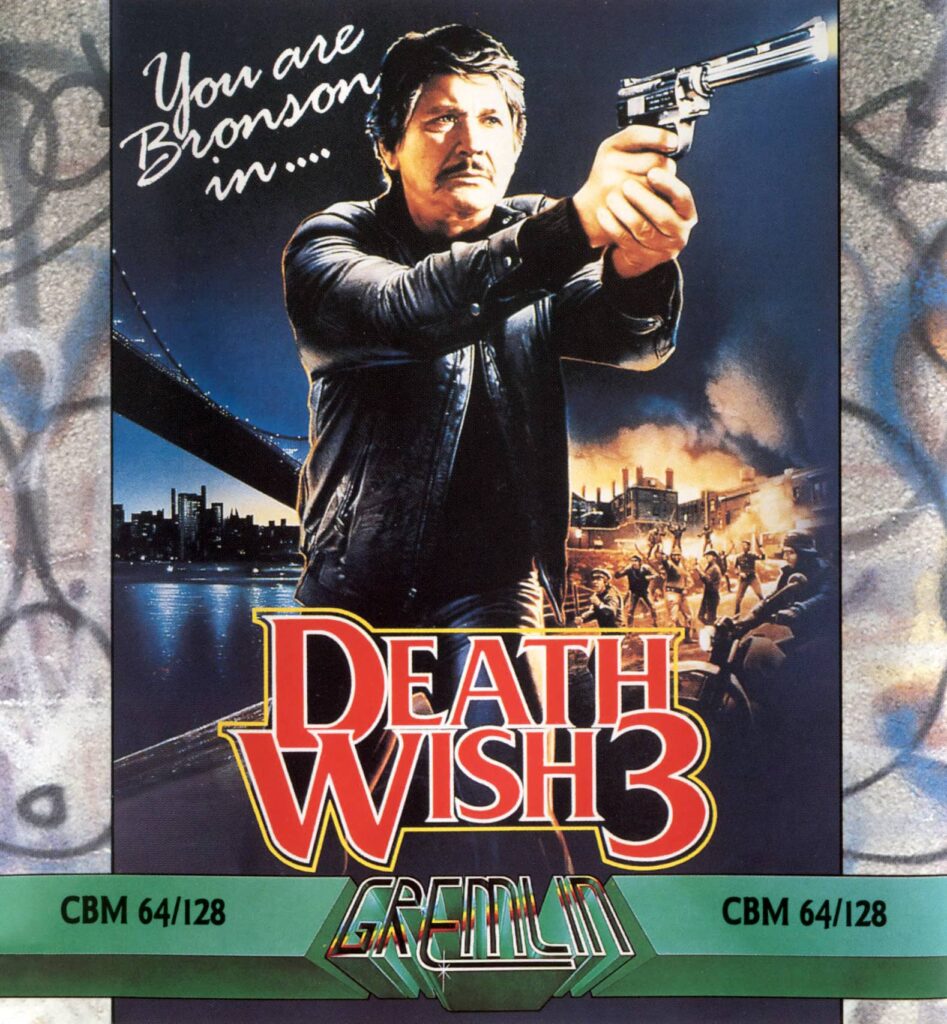

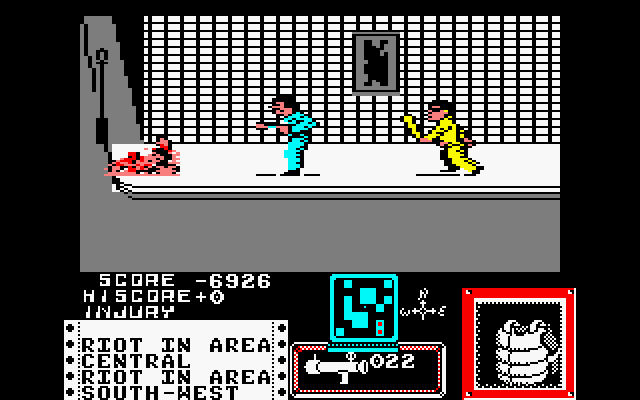

Adapter un film aussi controversé et violent que Death Wish 3 en jeu vidéo à l’ère 8-bit était un pari audacieux. Le jeu Death Wish 3, développé par Gremlin Graphics, est sorti en 1985 , bien que certaines sources indiquent 1986 au Royaume-Uni ou 1987 pour une sortie plus large. Ces dates de sortie divergentes (1985, 1986, 1987) pour Death Wish 3 sont un reflet de la pratique courante des sorties échelonnées selon les régions et les plateformes à l’époque 8-bit. Cela souligne la nature fragmentée du marché du jeu vidéo de cette période, où l’année de sortie perçue d’un jeu pouvait varier considérablement en fonction du lieu et du système du joueur. Le jeu était disponible sur plusieurs plateformes populaires de l’époque : ZX Spectrum, MSX, Amstrad CPC et bien sûr, le Commodore 64.

Le jeu met le joueur aux commandes de Paul Kersey, naviguant dans les rues et les bâtiments de New York, engagé dans une « fusillade totale et libre » contre les gangsters. Il était réputé pour être « intensément violent et gore pour l’époque » , avec « plusieurs armes et des schémas de dégâts détaillés et différents ». L’arsenal de Kersey est impressionnant pour un jeu 8-bit : du.475 Wildey Magnum au fusil à pompe, en passant par la mitrailleuse et le lance-roquettes. L’Uzi est même mentionné comme la meilleure arme pour maximiser le score en « touchant votre cible BEAUCOUP BEAUCOUP de fois avant que sa pauvre carcasse sanglante ne tombe au sol ». La représentation explicite du contenu « intensément violent et gore », y compris les « schémas de dégâts détaillés » et la possibilité controversée de « tuer des civils » , positionne Death Wish 3 comme un précurseur des controverses plus généralisées sur la violence dans les jeux vidéo des années 90. Cela démontre que le débat sur le contenu graphique des jeux était déjà présent à l’ère 8-bit, bien avant des titres comme Mortal Kombat ou Doom.

Un aspect notable et controversé était la « possibilité de tuer des civils ». Cependant, d’autres sources précisent qu’il fallait « éviter de tirer sur les grannies » ou les « street-walkers », et que la police pouvait se retourner contre vous si vous les attaquiez, entraînant une perte de points. Il est même dit que l’on ne pouvait pas tuer les prostituées ou les médecins. Cette ambiguïté sur la cible des tirs et les conséquences est particulièrement intéressante. L’information contradictoire concernant la possibilité de tuer des civils (certaines sources l’affirment, d’autres conseillent de l’éviter ou la nient pour certains PNJ) est un détail révélateur. Cette divergence pourrait s’expliquer par des différences entre les versions des plateformes, des itérations de conception précoce du jeu, ou simplement des interprétations ou des souvenirs erronés des joueurs. Elle met en lumière la nature souvent peu peaufinée des jeux sous licence et les expériences variées que les joueurs pouvaient avoir sur les différents systèmes 8-bit. Le jeu intègre des éléments de survie avec un gilet pare-balles qui se détériore et la possibilité de mourir en deux tirs au même endroit. L’interface comprenait une carte, un rapport de police défilant pour localiser la criminalité, et des indicateurs d’armes et de munitions.

Un bilan très mitigé pour cette adaptation vidéoludique

La version C64 du jeu a laissé des souvenirs marquants, notamment grâce à la bande-son de Ben Daglish, que certains ont jugée « un peu plus sympa » que sur d’autres versions. Malgré des critiques mitigées (certains magazines comme Computer and Video Games lui ont donné un impressionnant 90% sur C64, tandis que d’autres comme Happy Computer lui ont attribué un maigre 31% ), le jeu était souvent perçu comme « affreux » ou « nul », typique des adaptations sous licence de l’époque. Les joueurs lui ont d’ailleurs attribué une note moyenne de 1.7/5 sur Mobygames. La dichotomie entre certaines notes de critiques élevées (par exemple, CVG 90%) et des notes de joueurs très basses (1.7/5) pour Death Wish 3 suggère un décalage dans les critères d’évaluation ou les attentes. Cela pourrait indiquer que le journalisme vidéoludique précoce se concentrait parfois sur l’ambition technique ou la nouveauté (comme le gore ou l’aspect monde ouvert) plutôt que sur la jouabilité réelle ou l’engagement à long terme, ou que les joueurs étaient plus critiques quant à la qualité des jeux sous licence. Les commandes étaient parfois « étranges » et la carte de navigation « extrêmement confuse », rendant le jeu difficile sans manuel. Le « défilement écran par écran » plutôt que fluide était également une source de confusion pour certains joueurs. Pourtant, il pouvait être « très amusant » par « petites rafales » et « très addictif » malgré ses défauts. L’anecdote de Bronson qui dit « hey, I’m screwed » quand il n’a plus de munitions est un détail mémorable qui ajoute au caractère culte du jeu.

Voici un aperçu des versions clés du jeu Death Wish 3 :

| Plateforme | Développeur | Année de Sortie (la plus ancienne connue) | Notes Spécifiques | Réception Critique Moyenne (sur 5 ou %) | Réception Joueurs Moyenne (sur 5) |

|---|---|---|---|---|---|

| ZX Spectrum | Gremlin Graphics | 1985 | Musique de Ben Daglish, jeu « intensely violent and gory » | 90% (CVG) | Non spécifié |

| Commodore 64 | Gremlin Graphics | 1985 | Musique de Ben Daglish (jugée « un peu plus sympa »), « intensely violent and gory », problèmes de commandes, défilement écran par écran | 58% (sur 5 critiques) | 1.7 |

| MSX | Gremlin Graphics | 1985 | Musique légèrement meilleure que sur Spectrum, problèmes de commandes, carte de navigation confuse | Non spécifié | Non spécifié |

| Amstrad CPC | Gremlin Graphics | 1985 | Écran titre en sépia, légèrement plus sanglant, mode noir et blanc possible | Non spécifié | Non spécifié |

Ce tableau met en lumière la diversité des expériences de jeu selon la machine et les incohérences de l’époque, essentielles pour comprendre le contexte du rétrogaming.

Au-delà de Kersey : Les Autres Justiciers du Rétrogaming

Le succès de Death Wish au cinéma a inspiré une vague de films de justiciers , et le jeu vidéo n’a pas été en reste. Le genre du « beat ’em up » urbain, où un héros nettoie les rues de la criminalité à coups de poings et de pieds, a connu son âge d’or dans les années 80 et début 90. Des jeux comme Renegade (1986) ont popularisé les décors urbains contemporains et les thèmes de vengeance dans le jeu vidéo.

Alors que Death Wish 3 était une adaptation sous licence, de nombreux jeux du même genre ont offert des expériences plus raffinées et mémorables. Le succès mitigé de Death Wish 3 et ses contrôles parfois maladroits illustrent la difficulté générale des jeux sous licence de cette ère. En revanche, des titres comme Vigilante, Double Dragon, Final Fight et Streets of Rage ont réussi en se concentrant sur des mécaniques de jeu fondamentales et le raffinement du genre, souvent sans liens directs avec des films. Cela démontre qu’une boucle de gameplay solide était plus cruciale qu’une licence reconnaissable pour créer des expériences de justicier de « meilleure qualité ».

Parmi ces titres emblématiques et souvent supérieurs, on retrouve :

- Vigilante (Irem, 1988): Considéré comme un « successeur spirituel » de Kung-Fu Master, ce side-scrolling beat ’em up met le joueur dans la peau d’un combattant solitaire sauvant sa petite amie Madonna d’un gang. Il est noté pour son action rapide, ses nunchakus et son atmosphère urbaine « gritty ». Il a pavé la voie à des brawlers plus complexes.

- Double Dragon (1987): Ce titre a défini le mode coopératif à deux joueurs et le format de défilement continu, devenant des éléments centraux des beat ’em ups classiques.

- Final Fight (Capcom, 1989): Souvent cité comme l’un des plus polis et raffinés du genre, avec des graphismes impressionnants pour l’époque et un gameplay solide.

- Streets of Rage (Sega, 1991): Un classique indémodable de la Mega Drive, offrant une ambiance urbaine forte et une bande-son emblématique.

- The Punisher (Capcom, 1993): Un beat ’em up où le Punisher utilise à la fois le combat au corps à corps et une arme à feu avec munitions illimitées, le distinguant des autres titres du genre et offrant une approche plus agressive du « justicier ».

Le thème du justicier urbain perdure et connaît même un regain d’intérêt dans le courant « néo-rétro ». L’émergence de titres « néo-rétro » tels que Deathwish Enforcers et Urban Justice démontre que l’attrait pour l’archétype du justicier urbain, enraciné dans les anxiétés sociétales reflétées par Death Wish , transcende les générations et les avancées technologiques. Cela révèle une fascination culturelle cyclique pour les thèmes de l’anarchie et de la justice individuelle, reconditionnés pour les publics modernes avec une esthétique nostalgique. En témoigne Deathwish Enforcers (Monster Bath Games, 2023), un jeu d’action coopératif à défilement latéral qui s’inspire clairement de l’esthétique des années 70 et de la lutte contre le crime. Urban Justice (Evil Bunneh, 2019) est un autre exemple moderne, un beat ’em up à défilement latéral inspiré de classiques comme Final Fight et Streets of Rage, avec des graphismes « poly style » et un look nostalgique. Ces titres montrent que l’attrait pour la justice expéditive et l’action urbaine reste fort.

L’Héritage de Charles Bronson dans le Monde Virtuel

Charles Bronson est devenu, au fil de sa carrière, l’incarnation même du justicier solitaire, taciturne et impitoyable, une figure cinématographique puissante qui a marqué des générations. Son rôle de Paul Kersey est central dans sa filmographie et a cimenté son image. Sa seule apparition directe et notable en jeu vidéo est celle de Death Wish 3, où son personnage est le héros jouable.

Cependant, l’impact de Bronson dépasse largement ses apparitions directes, influençant la création de nombreux personnages de jeux vidéo qui reprennent son archétype. L’inspiration explicite de la persona de Charles Bronson pour des personnages comme Max Payne et Trevor Philips démontre que son influence s’étend au-delà des adaptations directes, façonnant des archétypes fondamentaux dans les récits de jeux vidéo. Cela révèle un impact culturel plus profond où son interprétation du « justicier fatigué » ou du « psychopathe dérangé avec de la sentimentalité » est devenue un modèle pour des protagonistes complexes et moralement ambigus dans un média qui explore de plus en plus des thèmes plus sombres.

Deux exemples notables illustrent cette influence :

- Max Payne: Le personnage éponyme de la célèbre série de jeux néo-noir est un ancien détective du NYPD devenu justicier après le meurtre de sa famille et de son partenaire. James McCaffrey, son doubleur, a explicitement comparé Max Payne dans Max Payne 3 au Paul Kersey de Charles Bronson dans Death Wish. Max est dépeint comme « usé et cynique, » cherchant vengeance et montrant des signes de « culpabilité du survivant et de comportement autodestructeur » , des traits qui rappellent fortement la descente aux enfers de Kersey.

- Trevor Philips (Grand Theft Auto V): L’un des trois protagonistes jouables de GTA V, dont la personnalité a été directement inspirée par Charles Bronson. Steven Ogg, l’acteur qui lui prête sa voix et sa motion capture, a cité la performance de Tom Hardy dans le biopic Bronson (2008) comme une influence stylistique majeure pour le personnage. Trevor est décrit comme « purement motivé par le désir et le ressentiment, » et capable de « tuer sans remords, comme un vrai psychopathe, mais très sentimental pour les bonnes raisons » , capturant une facette plus extrême et dérangée de l’archétype du justicier sans limites.

La Violence en Pixels : Un Débat Ancien et Persistant

La violence dans les jeux vidéo n’est pas un débat récent. Dès les années 70, des titres ont suscité l’indignation. C’est le cas de Death Race (1976), un jeu d’arcade qui a été retiré du marché suite à l’outcry public, notamment à cause de ses effets sonores simulant des cris et de l’apparition de stèles funéraires après avoir écrasé des « gremlins ». Plus tard, Custer’s Revenge (1983) a provoqué des protestations massives pour son contenu jugé raciste et à caractère de viol. Les premières controverses entourant des jeux comme Death Race et Custer’s Revenge , bien avant les grands débats des années 90, illustrent que les préoccupations concernant la violence et le contenu répréhensible dans les jeux vidéo étaient inhérentes aux premiers stades du médium. La propre « violence gore » et « hyper-excessive » de Death Wish 3 n’était donc pas une anomalie, mais faisait partie d’une discussion continue et évolutive sur la responsabilité des médias, démontrant un fil conducteur constant d’inquiétude publique et critique. Le jeu Death Wish 3 s’inscrit pleinement dans cette lignée, étant noté pour son « hyper-excessive violence » et ses « dégâts détaillés » pour l’époque.

Les années 90 ont vu une intensification du débat sur la violence dans les jeux vidéo avec l’arrivée de titres comme Mortal Kombat (1992) et ses « fatalities » graphiques, ainsi que Night Trap (1993) et Doom (1993). Ces jeux ont mené à des audiences au Sénat américain en 1993-1994, menées par les sénateurs Joe Lieberman et Herb Kohl, qui ont menacé l’industrie de régulation si elle ne s’autorégulait pas. Night Trap a été spécifiquement cité comme « honteux » et « ultra-violent ». Les audiences du Sénat dans les années 90, déclenchées par des jeux comme Mortal Kombat et Night Trap , représentent un point d’inflexion critique où la pression publique et politique a contraint l’industrie naissante du jeu vidéo à formaliser ses systèmes de classification du contenu. Cela a été une conséquence directe du réalisme croissant de la violence dans les jeux, démontrant comment les avancées technologiques (par exemple, les acteurs numérisés, les graphiques haute résolution) ont directement alimenté la panique morale et conduit à une autorégulation à l’échelle de l’industrie. Cette pression politique a conduit à la création de systèmes de classification par âge par l’industrie elle-même, comme le MA-17 de Sega.

Malgré les craintes et les accusations (notamment après la tuerie de Columbine, où les jeux comme Doom ont été pointés du doigt ), les études scientifiques n’ont « pas montré de lien » direct entre les jeux vidéo et les comportements violents réels. La tendance persistante du public et des politiciens à attribuer la violence du monde réel (par exemple, Columbine ) aux jeux vidéo, malgré les études scientifiques ne montrant aucun lien de causalité direct , révèle un besoin sociétal plus profond de trouver des boucs émissaires facilement identifiables pour des problèmes sociaux complexes. Cela met en lumière un schéma récurrent de panique morale dirigée vers de nouvelles formes de médias, plutôt que de s’attaquer aux problèmes systémiques sous-jacents. L’industrie a souvent été considérée comme un « bouc émissaire » pour des problèmes sociaux plus larges, une perception que l’on retrouve encore aujourd’hui.

Une empreinte indélébile sur la culture populaire

La saga Death Wish, du drame social ambigu du film original à l’excès décomplexé de ses suites, a laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire, reflétant les angoisses d’une époque. Son adaptation en jeu vidéo, notamment Death Wish 3 sur Commodore 64, bien qu’imparfaite et controversée, demeure un artefact fascinant de l’ère 8-bit, représentatif des défis et des curiosités des adaptations sous licence. Le genre des jeux de justiciers urbains, des classiques comme Final Fight aux titres néo-rétro actuels, a su capturer et faire évoluer cet esprit, offrant souvent des expériences de jeu plus abouties que les adaptations directes. Enfin, l’influence discrète mais profonde de Charles Bronson a façonné l’archétype du héros de jeu vidéo, bien au-delà de ses propres films.

Que reste-t-il ?

L’attrait durable des rétrogamers pour des titres comme Death Wish 3, malgré ses défauts reconnus et son caractère parfois « affreux » , suggère que la nostalgie dans le rétrogaming ne se limite pas à la qualité objective. Elle réside souvent dans les expériences uniques, parfois bizarres, offertes par les premiers jeux sous licence et la nature brute et non filtrée des interprétations 8-bit de thèmes controversés. Cela offre une fenêtre sur une période distincte du développement du jeu et de la réception culturelle. Ces œuvres, malgré ou à cause de leur violence, de leurs imperfections techniques ou de leurs controverses, ont marqué une génération de joueurs et continuent de fasciner les amateurs de rétrogaming. L’attrait réside souvent dans la nostalgie d’une époque où les jeux étaient plus bruts, moins policés, et où les licences cinématographiques donnaient lieu à des expériences souvent étranges mais uniques. La persistance du thème du justicier dans le jeu vidéo moderne (qu’il soit néo-rétro ou non) témoigne de sa résonance continue avec des questions intemporelles de justice, de vengeance et de l’ordre social. L’héritage de Paul Kersey et de Charles Bronson, transposé en pixels, continue de nous interroger sur les limites de la justice et la nature de la vengeance, même dans un monde virtuel.

Partagez ce contenu :